Webページの動的更新:なぜ要素の書き換えが必要なのか

静的なWebページから動的なWebアプリケーションへ

Web開発において、JavaScriptが果たす最も重要な役割の一つは、Webページを「静的な文書」から「動的なアプリケーション」へと進化させることです。かつてWebページと言えば、サーバーから送られてきたHTMLを表示するだけのものが主流でした。内容を更新するには、ページ全体を再読み込み(リロード)する必要があり、ユーザー体験としては断続的なものでした。しかし、JavaScriptが登場し、ブラウザ上でDOM(Document Object Model)を直接操作できるようになったことで、状況は一変しました。ユーザーの操作に応じて、ページ遷移を伴わずに画面の一部だけを瞬時に書き換えることが可能になったのです。これにより、まるでデスクトップアプリやスマホアプリのような、滑らかで応答性の高いユーザーインターフェース(UI)が実現できるようになりました。

DOM操作の究極の目的

JavaScriptには様々な機能や文法、フレームワークが存在しますが、Webブラウザ上で動作するJavaScriptの最終的なゴールは、「Webページの表示(見た目)を変化させること」に集約されます。ブラウザはHTML文書を読み込むと、それを解析してメモリ上に「DOMツリー」と呼ばれるデータ構造を構築します。私たちが画面で見ているのは、HTMLファイルそのものではなく、ブラウザが解釈して描画したこのDOMです。したがって、画面上の文字を変更したり、新しいコンテンツを追加したりするためには、このDOMデータにアクセスし、その中身を書き換える必要があります。DOMが更新されると、ブラウザはその変更を検知し、自動的に画面を再描画(レンダリング)します。この仕組みこそが、動的なWebページの根幹を成しています。

ユーザーインターフェース(UI)へのフィードバック

要素の内容を書き換える動機として最も多いのは、ユーザーへのフィードバックです。例えば、ユーザーが「送信」ボタンをクリックした際に「送信が完了しました」というメッセージを表示したり、入力フォームに誤りがある場合にリアルタイムでエラーメッセージを出したりするケースです。もし要素の書き換えができなければ、システムはユーザーの操作に対して無言を貫くことになり、ユーザーは処理が成功したのか失敗したのかさえ分かりません。情報の更新、状態の可視化、画面の切り替えなど、Webページ上で発生するあらゆる「変化」は、JavaScriptによる要素の操作によって実現されています。これは単なる装飾ではなく、システムとユーザーが対話するための必須のコミュニケーション手段なのです。

DOMのデータ構造:ノードとテキストの関係性

ノードという基本単位

要素の内容を操作する方法を深く理解するためには、DOMがデータをどのように管理しているかを知る必要があります。DOMツリーを構成する一つ一つの部品は「ノード(Node)」と呼ばれます。私たちが普段HTMLタグとして認識している <div> や <p>、<h1> などは、DOMの世界では「要素ノード(Element Node)」として扱われます。これらは、属性(IDやクラスなど)やスタイル情報を保持する「箱」のような役割を果たします。

テキストノードの存在

重要なのは、タグの中に書かれている「文字」もまた、独立したノードとして扱われるという点です。これを「テキストノード(Text Node)」と呼びます。例えば <p>こんにちは</p> というHTMLがあった場合、これは「p要素ノード」の中に、「”こんにちは”というテキストノード」が子要素として含まれているという親子関係になります。ブラウザにとって、文字は単なる要素のプロパティの一部ではなく、独立したオブジェクトとしてツリー構造の中に組み込まれているのです。

親子関係とコンテンツの操作

したがって、JavaScriptから要素の内容を書き換えるということは、実際にはこのノード間の親子関係を操作するか、あるいはノードが持つプロパティを変更することを意味します。例えば、ある要素のテキストを変更する場合、厳密には「古いテキストノードを削除し、新しいテキストノードを作成して置き換える」あるいは「既存のテキストノードのデータを更新する」という処理が行われています。DOM操作用のプロパティ(textContentなど)は、こうした複雑な内部構造を意識せずに、直感的にデータを扱えるように抽象化されたインターフェースを提供してくれています。

テキストの操作:textContentの利用法

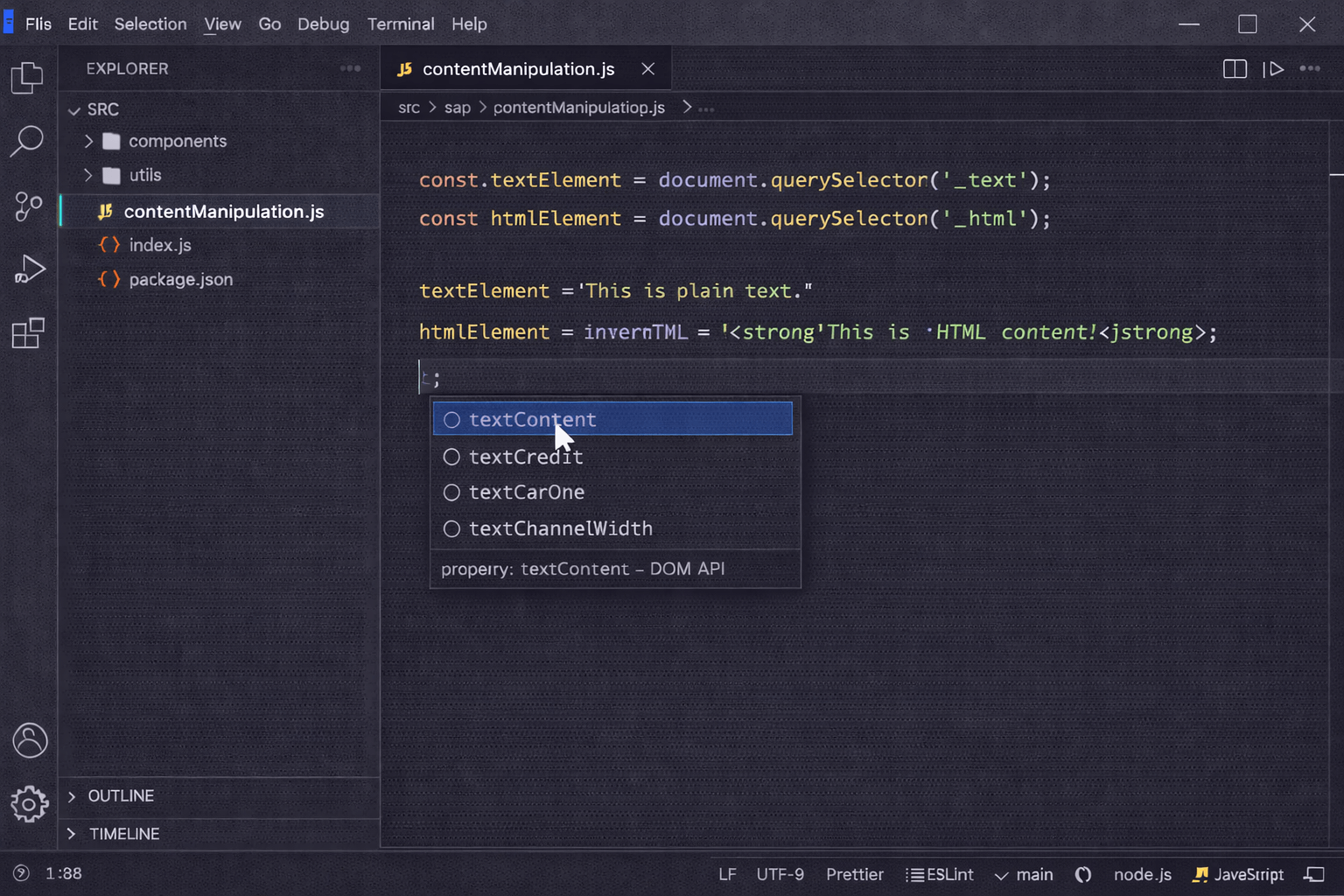

textContentの基本機能

要素内の「文字」だけを変更したい場合、最も推奨される方法は textContent プロパティを使用することです。これは非常にシンプルかつ強力なプロパティで、要素ノードに対して値を代入するだけで、その要素に含まれる内容をすべて新しい文字列で上書きします。例えば、element.textContent = '新しい文字列'; と記述すれば、その要素内の古いテキストや子要素はすべて消去され、指定した文字列だけが表示されるようになります。

HTMLタグの扱いと安全性

textContent の最大の特徴は、代入された文字列をすべて「純粋なテキスト」として扱う点です。もし element.textContent = '<b>太字</b>'; のようにHTMLタグを含んだ文字列を代入したとしても、画面上で太字になることはなく、そのまま <b>太字</b> という文字として表示されます。これはブラウザが入力値をHTMLとして解析(パース)せず、文字データとしてそのままレンダリングするためです。この特性は、ユーザーからの入力値を表示する際などに、意図しないHTML崩れやセキュリティリスク(XSS攻撃など)を防ぐための安全弁として機能します。

パフォーマンスの利点

また、textContent はHTMLの解析処理を行わないため、後述する innerHTML に比べて処理が高速です。単にメッセージを更新したい、数値をカウントアップさせたいといったテキスト情報の変更であれば、余計な計算コストをかけずにDOMを更新できる textContent が最適解となります。要素の中身を完全に空にしたい場合にも、element.textContent = ''; とすることで、子要素を含めて一瞬でクリアできるため、リセット処理などでも頻繁に利用されます。

HTML構造の操作:innerHTMLの仕組み

innerHTMLによるHTML解析

テキストだけでなく、太字タグ <b> や画像タグ <img>、あるいはリスト構造などをJavaScriptから動的に挿入したい場合には、innerHTML プロパティが利用されます。このプロパティに文字列を代入すると、ブラウザはその文字列をHTMLコードとして解析(パース)し、対応するDOMノードを構築して要素の中に展開します。例えば element.innerHTML = '<span style="color:red">エラー</span>'; とすれば、文字が赤色になった状態で表示されます。

記述の容易さとコード量

innerHTML の利点は、複雑なDOM構造を文字列として直感的に記述できることです。通常、JavaScriptで要素を一つずつ生成して組み立てようとすると、コードの記述量が膨大になりがちです。しかし innerHTML を使えば、HTMLのマークアップをそのまま文字列として記述し、一括で代入するだけで済みます。特にテンプレートリテラル(バッククォート)と組み合わせることで、変数を埋め込んだ複数行のHTML文字列も簡単に作成できるため、動的なリスト生成などにおいて非常に強力なツールとなります。

注意点とコスト

ただし、innerHTML は強力である反面、処理コストもかかります。文字列を代入するたびに、ブラウザはHTMLパーサーを起動して文字列を解析し、DOMツリーを作り直す必要があるためです。頻繁に更新される箇所や、巨大なコンテンツ全体を innerHTML で書き換えると、ブラウザの動作が重くなる原因になる可能性があります。また、既存のコンテンツに対する「追記」を行おうとして element.innerHTML += '追加分' とすると、一度すべてのHTMLを文字列として取り出し、結合してから再度パースして作り直すことになるため、入力フォームの内容がリセットされたり、イベント設定が外れたりする副作用があることにも注意が必要です。

要素の生成:createElementメソッド

オブジェクト指向的な要素作成

HTMLを文字列として扱うのではなく、JavaScriptのオブジェクトとして要素を新規作成する方法が createElement メソッドです。document.createElement('div') のようにタグ名を指定して呼び出すと、メモリ上に新しい要素ノードが生成されます。この時点ではまだ画面には表示されていませんが、生成された要素は変数に格納され、プロパティの設定やスタイルの変更などを自由に行うことができます。

安全で確実な構築

この方法のメリットは、構文エラーが起きにくいことです。文字列でHTMLを組み立てる場合、タグの閉じ忘れや引用符のミスが発生しやすいですが、createElement はオブジェクトとして要素を生成するため、構造的な整合性が保たれます。また、生成した要素オブジェクトに対して、画面に追加する前にイベントリスナー(addEventListener)を設定できる点も大きな利点です。文字列から生成する innerHTML の場合、DOMに追加された後に改めて要素を取得し直してイベントを設定する必要がありますが、createElement ならその手間がありません。

動的なリスト生成などの応用

ToDoリストや買い物リストのように、ユーザーの操作に応じて項目が増えていくアプリケーションでは、この createElement が頻繁に使われます。li 要素を作成し、テキストを設定し、必要であればクラスや属性を追加してから、親となる ul 要素に追加する、という手順を踏むことで、プログラム的に制御されたきれいなDOM構造を構築することができます。

要素の追加と配置:appendChild

DOMツリーへの接続

createElement で生成した要素は、メモリ上に浮いているだけの存在です。これを実際に画面に表示させるには、既存のDOMツリーのどこかに「接続」する必要があります。そのための代表的なメソッドが appendChild です。parentElement.appendChild(newElement) のように記述すると、指定した親要素(parentElement)の「最後の子要素」として、新しい要素(newElement)が追加されます。

末尾への追加

appendChild は常にリストの末尾に要素を追加します。これは、ログの表示やチャットのメッセージ追加など、新しい情報が下に追加されていくタイプのUIを作るのに適しています。もし既存の子要素がある場合、それらの後ろに新しい要素が並ぶことになります。

要素の移動

面白い特性として、appendChild は「移動」の効果も持っています。もし、すでにDOMツリー内の別の場所に存在している要素を appendChild した場合、その要素は元の場所から削除され、新しい親要素の末尾に移動します。DOMノードは一つのツリー内でユニークな存在であり、複数の場所に同時に存在することはできないためです。この挙動を利用して、リスト間でのアイテム移動などを実装することも可能です。

柔軟な挿入:insertAdjacentElementの利用

自由な位置への挿入

appendChild は親要素の末尾にしか追加できませんが、もっと自由な位置に要素を挿入したい場合もあります。例えば、新しい投稿をリストの一番上(先頭)に追加したい場合などです。このような柔軟な配置を実現するのが insertAdjacentElement メソッドです。このメソッドは、挿入したい位置を示すキーワードと、挿入する要素の2つを引数に取ります。

4つのポジション指定

指定できる位置は以下の4つです。

1. beforebegin: 対象要素の直前(兄要素として挿入)

2. afterbegin: 対象要素の内部の先頭(最初の子要素として挿入)

3. beforeend: 対象要素の内部の末尾(最後の子要素として挿入。appendChildと同じ)

4. afterend: 対象要素の直後(弟要素として挿入)

HTML文字列やテキストの挿入

同様の仕組みを持つメソッドとして、HTML文字列を挿入する insertAdjacentHTML や、テキストを挿入する insertAdjacentText も存在します。特に insertAdjacentHTML は、innerHTML で既存の内容を上書きすることなく、新しいHTML断片を指定位置に追加できるため、パフォーマンス面でも優れており、無限スクロールなどでコンテンツを継ぎ足していく処理において非常に重宝します。

属性の操作:setAttributeとカスタムデータ属性

要素の内容を操作するということは、テキストや子要素だけでなく、その要素が持つ「属性(Attribute)」を変更することも含みます。JavaScriptでは getAttribute で属性値を取得し、setAttribute で属性値を設定・更新することができます。これを利用すれば、例えば画像の src 属性を書き換えて別の画像を表示したり、リンクの href 属性を変更して飛び先を動的に変えたりすることが可能です。

アプリケーション固有のデータ管理

また、HTML要素にアプリケーション固有のデータを持たせたい場合には、「カスタムデータ属性」が利用されます。HTML側で data- で始まる属性名(例:data-id)を記述しておくと、JavaScript側からは dataset プロパティを通じてその値に簡単にアクセスできます。これを使えば、画面上の見た目には影響を与えずに、要素にIDやステータス情報などを埋め込んでおくことができ、イベント発生時にそのデータを取り出して処理に利用するといった連携がスムーズに行えます。

クラスの操作:classListによるスタイル制御

スタイルの動的な切り替え

Webページにおいて、要素の見た目を変える最も一般的な方法はCSSクラスの変更です。JavaScriptで直接 style プロパティを操作して色やサイズを指定することも可能ですが、コードが複雑になりがちです。代わりに、あらかじめCSSでスタイルを定義しておき、JavaScriptからはそのクラスを付け外しすることでデザインを切り替える手法が推奨されます。

classListプロパティの活用

このクラス操作を簡単に行うために用意されているのが classList プロパティです。add() メソッドでクラスを追加、remove() メソッドでクラスを削除、toggle() メソッドでクラスの有無を切り替えることができます。例えば、ボタンがクリックされたら active クラスを追加してボタンを凹んだ状態に見せる、といったUIの制御が非常に簡潔なコードで実現できます。setAttribute でクラス属性全体を書き換えるよりも、既存の他のクラスを保持したまま特定のクラスだけを操作できるため、安全で便利です。

要素の削除:removeメソッド

不要な要素の消去

動的に要素を追加するだけでなく、不要になった要素を削除することもDOM操作の重要な一部です。タスク完了後のToDoアイテムや、閉じたモーダルウィンドウなどを画面から消去するために使用されます。現代のJavaScriptでは、削除したい要素そのものに対して remove() メソッドを呼び出すだけで、簡単にDOMツリーから切り離すことができます。

親要素経由の削除

古いブラウザ環境や特定の状況下では、親要素を経由して削除する removeChild メソッドが使われることもあります。これは parentElement.removeChild(childElement) のように、親に対して「この子を削除して」と依頼する形になります。どちらの方法を使っても、DOMツリーから削除された要素は画面から消えますが、JavaScriptの変数内に参照が残っていればメモリ上には存在し続けます。完全に破棄したい場合は、変数の参照も解除するなど、メモリリーク(不要なメモリの占有)に気をつけることも、大規模なアプリケーション開発では重要になります。