Webページの動的更新:なぜ要素の書き換えが必要なのか

静的なWebページから動的なWebアプリケーションへ

Webの歴史の初期において、Webページは単なる「静的な文書」でした。サーバーから送られてきたHTMLが表示され、内容を更新するにはページ全体を再読み込み(リロード)する必要がありました。しかし、現代のWeb開発においてJavaScriptが果たす役割は、この静的な体験を打破し、ユーザーの操作に応じてリアルタイムに変化する「動的なアプリケーション」を構築することにあります。 ソースにもあるように、JavaScriptはWeb開発において避けては通れない言語であり、その最大の理由はブラウザ上で動作し、画面の要素を直接操作できる唯一の言語だからです。Webページの表示内容を、ページ遷移を伴わずにその場で書き換える能力こそが、現代の豊かなユーザー体験(UX)の基盤となっています。

DOM操作の究極の目的

JavaScriptを用いた開発には、非同期処理やフレームワークなど多くのトピックが存在しますが、ソースで述べられている通り、結局のところJavaScriptの主な目的は「Webページの表示を変化させること」に集約されます。 ブラウザはWebサーバーから受け取ったHTML文書を解析し、DOM(Document Object Model)と呼ばれるツリー状のデータ構造を構築します。私たちが画面で見ているのはHTMLファイルそのものではなく、ブラウザがメモリ上に展開したこのDOMです。したがって、画面上の文字を変えたり、新しい画像を表示したりするためには、このDOMデータにアクセスし、その中身を書き換える必要があります。DOMが書き換えられると、ブラウザはその変更を検知し、自動的に画面を再描画(レンダリング)します。このメカニズムを理解することが、要素操作の第一歩です。

ユーザーインターフェース(UI)へのフィードバック

要素の内容を書き換える最も一般的な動機は、ユーザーへのフィードバックです。例えば、ユーザーがボタンをクリックしたときに「処理が完了しました」というメッセージを表示したり、フォームに入力された内容に応じてエラーメッセージを出したりする場合です。ソースでは、クリックされたら何かを表示するといった「リアルタイムな反応」や「インタラクティブな動き」がJavaScriptの得意分野であると解説されています。 もし要素の書き換えができなければ、ユーザーは自分の操作が受け付けられたのかどうかも分かりません。情報の更新、状態の可視化、コンテンツの切り替えなど、Webページ上で起こるあらゆる「変化」は、JavaScriptによる要素の操作によって実現されています。これは単なる装飾ではなく、システムとユーザーが対話するためのコミュニケーション手段なのです。

サーバーサイドレンダリングとの役割分担

かつては画面の表示内容はすべてサーバー側で作られていましたが、Node.jsの登場などにより環境は変化しました。しかし、微細なUIの変更(例えば、アコーディオンメニューの開閉や、入力文字数のカウント表示など)までサーバーにリクエストを送ってHTMLを再取得するのは非効率です。 クライアントサイド(ブラウザ)でJavaScriptを使ってDOMを直接書き換えることで、ネットワーク通信の待ち時間を発生させず、瞬時に画面を変化させることができます。これにより、ネイティブアプリのようなサクサクとした操作感が実現できるのです。ソースでも言及されているように、ブラウザで動くJavaScriptとサーバーサイドの処理は異なりますが、ブラウザ上でのDOM操作は「今、目の前にある画面」を即座に制御するための特権的な機能と言えます。

DOMのデータ構造:ノードとテキストの関係性

ノードという基本単位

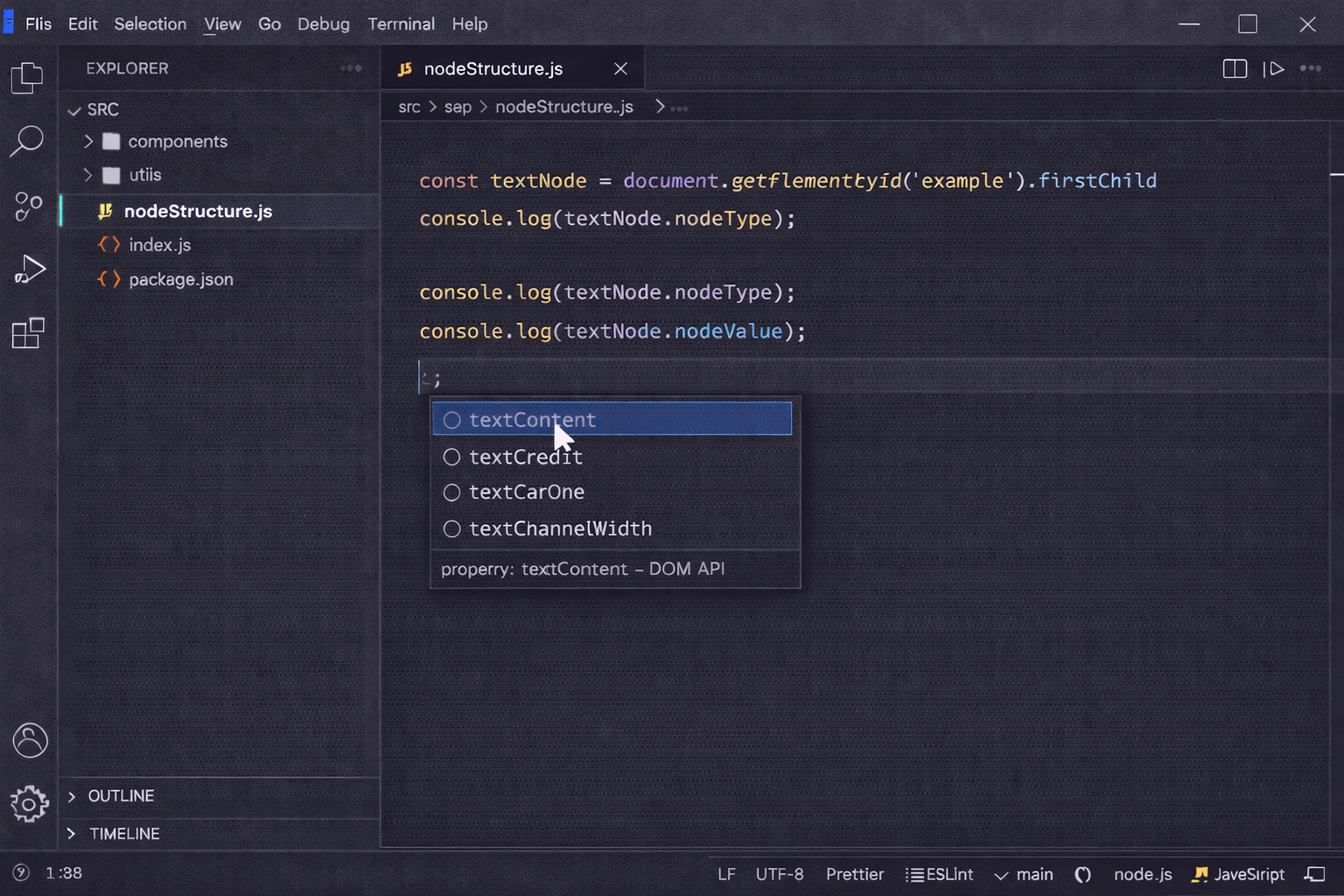

要素の内容を書き換える具体的な方法を学ぶ前に、DOMがデータをどのように扱っているかを理解する必要があります。ソースの解説によれば、DOMツリーを構成する一つ一つの要素は「ノード(Node)」と呼ばれます。 私たちが普段「HTML要素」と呼んでいる <div> や <p> などのタグは、DOMの世界では「要素ノード(Element Node)」として扱われます。そして重要なのが、そのタグの中に書かれている「文字」もまた、独立した「テキストノード(Text Node)」として扱われるという点です。 例えば、<p>こんにちは</p> というHTMLがあった場合、これは「p要素ノード」の中に「”こんにちは”というテキストノード」が子要素として含まれている構造になります。

親子関係とコンテンツの操作

JavaScriptから要素の内容を書き換えるということは、実際にはこのノード間の親子関係を操作するか、あるいはノードが持つプロパティを変更することを意味します。 ソースの例を見てみましょう。title.textContent にアクセスすることで、その要素内のテキストを取得・変更しています。これは、要素ノードが保持しているテキスト情報を直接読み書きしている操作です。 また、ソースでは childNodes プロパティを使って子要素の一覧を取得できることが説明されています。要素の中身を書き換えるということは、既存の子ノード(テキストノードや他の要素ノード)を削除し、新しいノードに置き換えるプロセスであるとも言えます。この構造を理解していると、単純なテキストの変更と、HTMLタグを含む複雑な構造の変更の違いが明確になります。

プロパティによる抽象化

ブラウザは、開発者がいちいち「テキストノードを作成して、親ノードに追加して…」という複雑な手順を踏まなくて済むように、便利なプロパティを用意してくれています。それが後述する textContent や innerHTML です。 これらのプロパティは、DOMの複雑なツリー構造を、単なる文字列データであるかのように扱えるように抽象化してくれています。ソースのコード例 document.getElementById('message').textContent = 'クリックされました!'; は、非常にシンプルですが、裏側ではDOMツリーの該当部分のテキストデータが更新され、ブラウザの再レンダリングプロセスがトリガーされています。このように、DOMを「オブジェクト」として扱い、そのプロパティを通じて中身(コンテンツ)を操作するのがJavaScriptの基本的な作法です。

テキストの操作:textContentの安全性と利用法

textContentの基本機能

要素内の「文字」だけを変更したい場合、最も推奨される方法は textContent プロパティを使用することです。ソースやのコード例でも、テキストの取得や変更にこのプロパティが使われています。 element.textContent = '新しい文字列'; と記述するだけで、その要素に含まれるすべての既存コンテンツ(子要素も含む)が消去され、指定した文字列に置き換わります。これは非常に強力かつシンプルな操作であり、初心者から上級者まで頻繁に利用します。

HTMLタグの扱い(エスケープ処理)

textContent の最大の特徴は、代入された文字列をすべて「純粋なテキスト(文字列)」として扱う点です。もし element.textContent = '<b>太字</b>'; のようにHTMLタグを含んだ文字列を代入したとしても、画面には太字にはならず、そのまま <b>太字</b> という文字が表示されます。 これは、ブラウザが入力された文字をHTMLとして解析(パース)せず、文字データとしてそのままレンダリングするためです。意図せずHTMLが崩れるのを防ぐだけでなく、後述するセキュリティリスクを回避するためにも重要な特性です。ユーザーが入力したデータを画面に表示する場合など、HTMLとして機能させたくない場合は必ず textContent を使用すべきです。

パフォーマンスの利点

textContent は、HTMLの解析処理(パース)を行わないため、後述する innerHTML に比べて処理が高速です。単に文字情報を更新したいだけであれば、余計な計算コストをかけずにDOMを更新できる textContent が最適解となります。 ソースの「Step 2:DOM操作の基本を覚える」でも、ボタンをクリックしたら文字の色が変わるといった視覚的な変化の練習として、DOM操作の基本を学ぶことが推奨されていますが、その際にもテキストの変更は最も基本的な操作の一つとして位置づけられています。

空文字による初期化

textContent は要素の中身を空にする際にも便利です。 element.textContent = ''; とすることで、その要素内のすべての子要素やテキストを一瞬で削除できます。 リストを再生成する場合や、表示エリアをリセットする場合など、要素の「クリア」を行う手段としても頻繁に使用されます。ソースでは要素自体を削除する remove() メソッドも紹介されていますが、要素という「箱」は残したまま中身だけを入れ替えたい場合には、この textContent 操作が適しています。

HTML構造の操作:innerHTMLの威力と仕組み

innerHTMLによるHTML解析

テキストだけでなく、太字タグ <b> や画像タグ <img>、あるいは複雑なリスト構造などをJavaScriptから動的に挿入したい場合があります。このような場合に利用されるのが innerHTML プロパティです。 element.innerHTML = '<span style="color:red">エラー</span>'; のように記述すると、ブラウザは代入された文字列をHTMLとして解析(パース)し、DOMツリーを構築して要素の中に展開します。これにより、JavaScriptから文字列を渡すだけで、リッチなコンテンツを動的に生成・表示することが可能になります。

記述の容易さとコード量

innerHTML の利点は、複雑なDOM構造を文字列として直感的に記述できることです。 ソース以降では createElement を使って要素を一つずつ生成する方法が解説されていますが、例えば10個のリスト項目を生成する場合、JSですべての要素を作成して属性を設定するのはコード量が膨大になりがちです(ソースでもDOM操作のコード量が増えやすいことが指摘されています)。 一方、innerHTML を使えば、テンプレートリテラル(バッククォート `)などを活用してHTML文字列を組み立て、一括で代入するだけで済みます。ソースで解説されているテンプレートリテラルを使えば、変数を埋め込んだ複数行のHTML文字列も簡単に作成できるため、innerHTML との相性は抜群です。

再レンダリングのコスト

ただし、innerHTML は強力である反面、コストもかかります。文字列を代入するたびに、ブラウザはHTMLパーサーを起動し、文字列を解析してDOMノードを作り直す処理を行います。 頻繁に書き換わる部分や、巨大なリスト全体を innerHTML で書き換えると、ブラウザの動作が重くなる原因になります。ソースで触れられているFPS(フレームレート)や滑らかなパフォーマンスを維持するためには、無闇な innerHTML の多用は避けるべき場合もあります。

既存コンテンツの上書き

innerHTML への代入は、textContent と同様に「上書き」です。既存の中身はすべて破棄され、新しいHTMLに置き換わります。 もし既存の内容を残したまま追加したい場合は、element.innerHTML += '追加HTML' のように記述することもできますが、これは「現在のHTMLを文字列として取り出し、新しい文字列を結合して、再度パースして作り直す」という処理になるため、スクロール位置がリセットされたり、設定されていたイベントリスナーが外れてしまったりする副作用があります。追加(追記)を行いたい場合は、後述する insertAdjacentHTML や appendChild の方が適しています。

セキュリティリスク:XSS(クロスサイトスクリプティング)の脅威

innerHTMLとXSS

要素の内容を操作する際、特に innerHTML を使用する場合に絶対に無視できないのがセキュリティの問題です。もし、悪意のあるユーザーが入力フォームに <script>alert("攻撃")</script> のような文字列を入力し、それをプログラムがそのまま innerHTML で表示してしまったらどうなるでしょうか。 ブラウザはその文字列をスクリプトとして認識し、実行してしまう可能性があります。これを「クロスサイトスクリプティング(XSS)」と呼びます。攻撃者はこれを利用して、クッキーの情報を盗んだり、ユーザーになりすまして操作を行ったりすることができます。

textContentによる防衛

このリスクを防ぐ最も基本的な方法は、HTMLとして解釈させる必要がない場所では徹底して textContent を使用することです。 textContent はすべての入力を単なる文字として扱うため、スクリプトタグが含まれていても無害な文字列として表示されるだけです。ソースなどでブラウザ固有の命令について触れられていますが、Web開発においてはセキュリティへの配慮もまた、避けては通れない重要な知識です。

サニタイズの必要性

どうしても innerHTML を使う必要がある場合(例えば、ユーザーが投稿したブログ記事で太字やリンクを許可したい場合など)は、入力されたデータから危険なタグや属性を除去する「サニタイズ(無害化)」という処理が必要になります。 JavaScriptの標準機能だけでは完全なサニタイズは難しいため、通常は専用のライブラリを使用します。初心者のうちは、「ユーザーからの入力値は絶対にそのまま innerHTML に入れてはいけない」という原則を守ることが、安全なWebアプリケーションを作るための第一歩です。

要素の生成と追加:createElementとappendChild

オブジェクト指向的なアプローチ

HTMLを文字列として扱うのではなく、JavaScriptのオブジェクトとして要素を作成し、DOMツリーに組み込む方法があります。それが createElement と appendChild です。 ソースやで詳しく解説されているように、document.createElement('tagName') メソッドを使うと、メモリ上に新しい要素ノード(空のHTMLタグ)が生成されます。 この時点ではまだ画面には表示されていません。次に、作成した要素に対して textContent で文字を設定したり、setAttribute で画像パスを設定したりします(ソース)。

DOMツリーへの接続

設定が終わった要素を画面に表示するには、既存のDOMツリーのどこかに「接続」する必要があります。 ソースの例では、list.appendChild(newItem) というコードが紹介されています。これは「listという親要素の最後の子要素として、作成したnewItemを追加する」という命令です。この瞬間に、メモリ上にあった要素が実際の画面(DOMツリー)に組み込まれ、ユーザーの目に触れることになります。

文字列操作に対するメリット

この方法の最大のメリットは、安全で確実なことです。要素をオブジェクトとして扱っているため、属性の設定ミスやタグの閉じ忘れといった構文エラーが起こりません。また、テキスト部分はプロパティで設定するため、自動的にXSS対策にもなります。 さらに、作成した要素オブジェクトに対して、DOMに追加する前にイベントリスナー(addEventListener)を設定できるという利点もあります(ソース)。文字列としてHTMLを作る innerHTML では、DOMに追加された後に改めて要素を取得し直してイベントを設定する必要があるため、この点は大きな違いです。

構造の動的生成

ソースやでは、買い物リストやToDoリストのようなアプリを作る例が挙げられています。ユーザーが入力したアイテムをリストに追加する場合、createElement で <li> を作り、中身を設定して <ul> に appendChild するという流れが定石です。 この手法は「DOM操作」の基本中の基本であり、ReactやVueなどの最新フレームワークも、内部的にはこのようなAPIを使って効率的にDOMを生成・更新しています。

高度な挿入操作:insertAdjacentElementとinsertAdjacentHTML

柔軟な挿入位置の指定

appendChild は常に「親要素の末尾」に要素を追加しますが、もっと自由な位置に追加したい場合もあります。例えば、リストの一番上に新しい項目を追加したい場合などです。 ここで役立つのが、ソース、で詳細に解説されている insertAdjacentElement メソッドです。このメソッドは、「対象要素の直前(beforebegin)」「対象要素内の先頭(afterbegin)」「対象要素内の末尾(beforeend)」「対象要素の直後(afterend)」という4つの位置を指定して要素を挿入できます。

直感的な位置関係の制御

ソースの図解的な説明にある通り、beforebegin や afterend を使えば、親要素の外側に兄弟要素として挿入することも可能です。 これにより、複雑なDOM構造の中で、狙った位置にピンポイントで要素を配置することができます。appendChild や insertBefore を組み合わせるよりも直感的で、コードの可読性も高まります。ソースでは、「一番柔軟な insertAdjacentElement を使えるようにしておけばよい」と推奨されています。

HTML文字列の挿入:insertAdjacentHTML

また、要素オブジェクトではなくHTML文字列を特定の位置に挿入したい場合は、insertAdjacentHTML が使えます(ソース)。 これは innerHTML のような手軽さと、insertAdjacentElement のような位置指定の柔軟さを併せ持っています。 特に innerHTML += '追加分' とすることの代替として insertAdjacentHTML('beforeend', '追加分') を使うと、既存のDOMを破壊(再パース)することなく、末尾に新しいHTMLを追記できるため、パフォーマンス面で非常に有利です。動的にリストを無限スクロールで読み込む際などに威力を発揮します。

属性とクラスの操作:表示の微調整

コンテンツ以外の情報の書き換え

要素の内容を操作するということは、テキストや子要素だけでなく、その要素が持つ「属性(Attribute)」を変更することも含みます。 ソースでは getAttribute と setAttribute メソッドが紹介されています。これを使えば、例えば画像の src 属性を書き換えて別の画像を表示したり、リンクの href 属性を変更して飛び先を変えたりすることができます。

クラス操作によるスタイルの変更

Web開発において最も頻繁に行われる操作の一つが、クラス属性の変更です。ソースにあるように、classList プロパティを使うことで、クラスの追加(add)、削除(remove)、切り替え(toggle)が簡単に行えます。 例えば、「ボタンが押されたら .is-active クラスを追加する」という処理を書けば、CSS側であらかじめ定義しておいたスタイル(色が変わる、表示されるなど)が適用されます。JavaScriptで直接 style プロパティをいじって色を指定するよりも、クラスを付け替える方がデザイン(CSS)とロジック(JS)を分離でき、保守性が高まります。

アプリケーション固有のデータ:カスタムデータ属性

ソースでは、data- で始まる「カスタムデータ属性」についても解説されています。これは、画面上の見た目には影響を与えず、要素に裏でデータを持たせておくための仕組みです。 例えば、商品リストの各アイテムに data-id="123" のようにIDを持たせておけば、クリックされたときに dataset.id でそのIDを取得し、詳細情報を取得する処理に繋げることができます。DOMを単なる表示媒体としてだけでなく、データの入れ物としても活用する実践的なテクニックです。

イベントと連動したコンテンツ更新:インタラクティブ性の実装

アクションに対するリアクション

要素の内容を書き換える処理は、通常「いつ」行われるのでしょうか。それは、ユーザーのアクションが発生したタイミングです。 ソースやでは、addEventListener を使ってクリックイベント(click)や読み込み完了イベント(onload)を検知し、そのタイミングで関数を実行する方法が解説されています。この「イベント駆動(Event Driven)」こそがJavaScriptの真骨頂です。

具体的な実装フロー

ソースの例 button.addEventListener('click', function () { document.getElementById('message').textContent = 'クリックされました!'; }); は、まさにこのフローを体現しています。

1. 操作のトリガーとなる要素(ボタン)を取得する。

2. イベントリスナーを設定し、クリックを待ち受ける。

3. クリックされたら、変更したい対象の要素(メッセージエリア)を取得する。

4. その要素の textContent を書き換える。 この一連の流れを組み合わせることで、「フォームに入力したらリアルタイムでプレビューを表示する」「タブをクリックしたら表示コンテンツを切り替える」といった機能が作られています。

クロージャによる状態管理

少し高度なトピックとして、ソース以降で「クロージャ」が解説されています。イベント処理とクロージャを組み合わせることで、例えば「ボタンが何回クリックされたか」というカウント数を保持しながら、表示内容を更新し続けることができます。 変数のスコープ(有効範囲)を適切に管理し、関数の中にデータを閉じ込めることで、グローバル変数を汚染せずに安全に状態を管理し、それをDOMに反映させることが可能になります。

非同期処理とDOM更新:外部データによる動的生成

外部データの取得と表示

現代のWebアプリでは、ページ内の情報は最初からHTMLに書かれているとは限りません。ソースやで解説されている fetch APIや async/await を使い、サーバーから最新のデータを取得して表示するケースが増えています。 例えば、天気予報サイトやSNSのタイムラインなどは、ページを開いた後にJavaScriptが裏側(非同期)でサーバーと通信し、受け取ったデータ(JSONなど)を元にDOMを生成して画面に表示しています。

JSONデータのDOM化

ソースのQiita APIを叩く例を見てみましょう。response.json() で取得したデータは、JavaScriptのオブジェクトや配列の形式になっています。 開発者はこの配列をループ処理(ソースの forEach など)し、各データごとに createElement で要素を作り、テキストを設定して画面に追加していく必要があります。 「データを取得する」→「データを解析する」→「DOMを生成する」→「画面に追加する」というパイプラインを構築することで、静的なHTMLファイル一つで、無限に広がるコンテンツを表示するリッチなアプリケーション(SPA: Single Page Application)が実現します。

非同期処理におけるUXの配慮

データ取得には時間がかかることがあります。その間、画面が真っ白だとユーザーは不安になります。 そこで、データの取得中は「読み込み中…」というテキストやローディングアイコンを表示しておき(DOM操作)、データの取得が完了(Promiseがresolve)したら、そのローディング表示を消して(remove)、実際のデータを表示するという工夫も、要素操作の重要なテクニックです。 ソースの async/await を使えば、こうした「待機」と「実行」の順序を直感的に記述でき、複雑になりがちな非同期処理とDOM更新のロジックを整理することができます。